栄町指定文化財

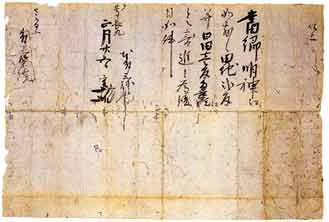

| 本多正重寄進状(ほんだまさしげきしんじょう) | ||||

| 【町指定文化財(有形文化財・古文書)】 | ||||

| 【所在地】 | 栄町酒直628 | |||

| 【指定年月日】 | 昭和52年4月1日 令和6年3月27日(名称変更) |

|||

酒直地区に所在する多宝院本堂内に掲げられている。慶長9年(1604)に本多三弥左衛門尉正重から多宝院に宛てられた寄進状。酒直村では領主交替の際、この寄進状を年貢免除の「お墨付き」とした。

| 布鎌八十八番大師坐像(ふかまはちじゅうはちばんだいしざぞう) | ||

| 【町指定文化財(有形文化財・彫刻)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町布太49-1 | |

| 【指定年月日】 | 昭和52年4月1日 令和6年3月27日(名称変更) |

|

布鎌地区に所在する雙林寺の境内にある大師堂内に安置。像高56cm、石製の台座に接着される。頭は剃髪、僧衣、袈裟を身に付け、右手に五鈷杵(欠失)、左手に念珠を持つ。平成13年度に実施した解体修理調査で背面に「文政9年3月吉日、鋳工西村和泉守作」等が刻んであり、江戸で製作されたことが確認された。

| 日枝神社本殿(ひえじんじゃほんでん) | ||

| 【町指定文化財(有形文化財・建造物)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町麻生277 | |

| 【指定年月日】 | 平成13年4月1日 | |

建立年代は寛文12年(1672)。神社明細帳の由来から神社自体は中世から存在したことがわかる。軒から上方は後世の修理で材料が変わっているが、現存する町内最古の建造物。17世紀中期の建造物は千葉県でも少なく非常に貴重。

| 駒形神社本殿(こまがたじんじゃほんでん) | ||

| 【町指定文化財(有形文化財・建造物)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町安食1 | |

| 【指定年月日】 | 平成13年4月1日 | |

建立年代は棟札より文化4年(1807)。庇の軸、組物、縁廻り、柱間の壁板に極めて装飾的な彫刻や彩色が施されている。また、身舎、庇の繋ぎの海老虹梁は竜の丸彫りになっており、千葉県内でも当町の大鷲神社と本例の数例となっている。

| 大鷲神社本殿(おおわしじんじゃほんでん) | ||

| 【町指定文化財(有形文化財・建造物)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町安食3620-1 | |

| 【指定年月日】 | 平成13年4月1日 | |

建立は本殿凝宝珠金具の刻銘により天保2年(1831)と考えられる。本屋、向拝の軸部、縁廻り、柱間等の壁板には極めて装飾的な彫刻が施されている。特に本屋と向拝を繋ぐ海老虹梁は竜の丸彫りになっており、千葉県内でも駒形神社と本例の数例となっている。 毎年12月の一の酉の日から3日間酉の市が行なわれる。関東地方で最も遅く開催されることもあってか、大変な賑わいをみせる。立ち並ぶ出店には雑貨品や日用品、福熊手がところせましと並べられる。

| 雙林寺八十八番大師堂 (そうりんじはちじゅうはちばんだいしどう) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・建造物)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町布太49-1 | |

| 【指定年月日】 | 平成13年4月1日 | |

建立の正確な年代は不明。扉板、欄間に多くの寄進者の名が刻まれ、明治9年(1876)大師堂寄附連名石碑の刻銘と一致するものが多く見られることから、大師堂の建立時期はこの時と考えられる。向拝、身舎、組物間、左右側面、背面に彫刻がはめ込まれていたが、盗難被害にあい、左右側面、組物の彫刻は現存していない。しかしながら弘法大師坐像を安置する覆屋として工匠が明らかであることや、江戸末期の建築彫刻手法を継承していること、技法的にも珍しい扇垂木の軒をもっていることは建造物として非常に貴重である。

| 布鎌惣社水神社本殿 (ふかまそうしゃすいじんじゃほんでん) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・建造物)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町西199 | |

| 【指定年月日】 | 平成13年4月1日 | |

建立は宝暦7年(1757)。棟札と古記録から神社と建築の詳細な沿革がわかるという点で希少。大工は藤崎伊織で在郷職人の手による建築。18世紀後半から建築彫刻が発達してくるが、本例は当時の最先端の流れに位置する。

この水神社には、洪水があるたびに白馬に乗った水神様が布鎌の堤防を見て回ったという伝説がある。また、相撲好きの神様としても知られており、毎年秋の例大祭には子供たちによる奉納相撲が行なわれ、大勢の人が訪れて賑いを見せている。

| 矢口獅子舞(やこうししまい) | ||

| 【町指定文化財(無形文化財・民俗芸能)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町矢口地区 | |

| 【指定年月日】 | 平成22年8月1日 | |

起源は定かではないが400年ほど前から舞われていると伝えられている。「オコト」と称され毎年4月15日に近い日曜日に行われる。五穀豊穣・家内安全・魔除祈願を主とし、農事の始めを祝うものとされる。雄獅子・中獅子・雌獅子よりなる三匹獅子で、花輪堂(現在の矢口共同墓地)で舞った後、一之宮神社で舞い納める。

| 北辺田獅子舞(きたべたししまい) | ||

| 【町指定文化財(無形文化財・民俗芸能)】 | ||

| 【所在地】 | 栄町北辺田地区 | |

| 【指定年月日】 | 平成22年8月1日 | |

起源は定かではないが江戸時代には舞われている。「オコト」と称され、毎年4月2日に近い土曜日に行われる。地区の厄を祓い五穀豊穣を祈り、農事の始めを祝うものとされる。雄獅子・中獅子・雌獅子よりなる三匹獅子で、西之庵・天神社で舞った後民家を回り、蓮常寺で舞い納める。

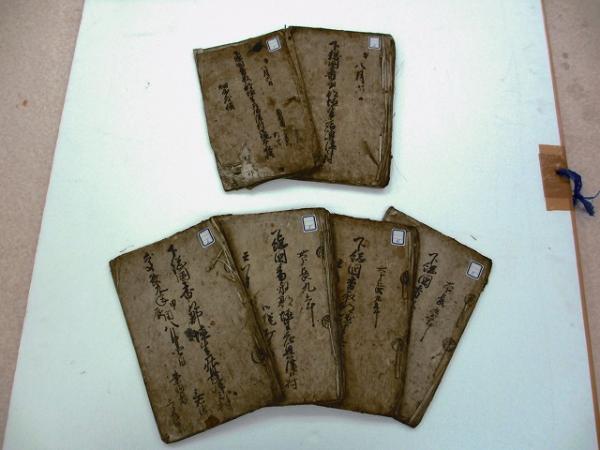

| 龍角寺之郷天正検地帳 (りゅうかくじのごうてんしょうけんちちょう) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・古文書) | ||

| 【所在地】 | 栄町安食台1-2(龍角寺区有文書) | |

| 【指定年月日】 | 令和元年5月1日 | |

太閤検地当時における土地の状況、農民や耕作の実態を知るうえでの重要な資料。

| 麻生之郷天正検地帳 (あそうのごうてんしょうけんちちょう) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・古文書) | ||

| 【所在地】 | 栄町安食台1-2(麻生区有文書) | |

| 【指定年月日】 |

令和元年5月1日 |

|

太閤検地当時における土地の状況、農民や耕作の実態を知るうえでの重要な資料。

| 奥津之村文禄・慶長検地帳 (おきつのむらぶんろく・けいちょうけんちちょう) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・古文書) | ||

| 【所在地】 | 栄町安食台1-2(興津区有文書) | |

| 【指定年月日】 | 令和6年3月27日(名称変更) | |

文禄3年「下総国香取郡埴生庄澳津之村御縄打水帳」(2冊)、慶長9年「下総国香取郡埴生庄奥津之村御縄打水帳」(4冊)。徳川氏の関東領国支配確立期の当該地域における土地の状況、農民や耕作の実態を知るうえでの重要な資料。

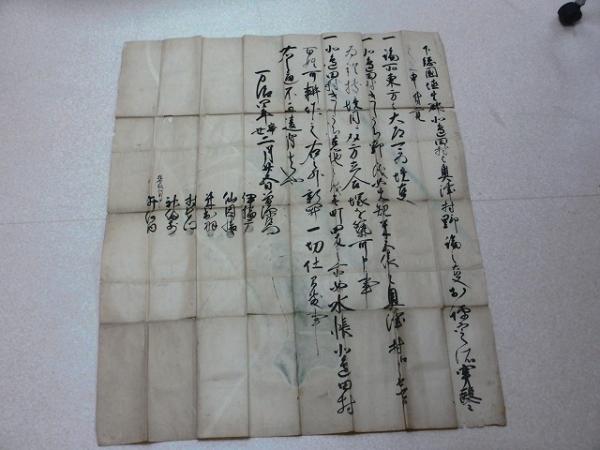

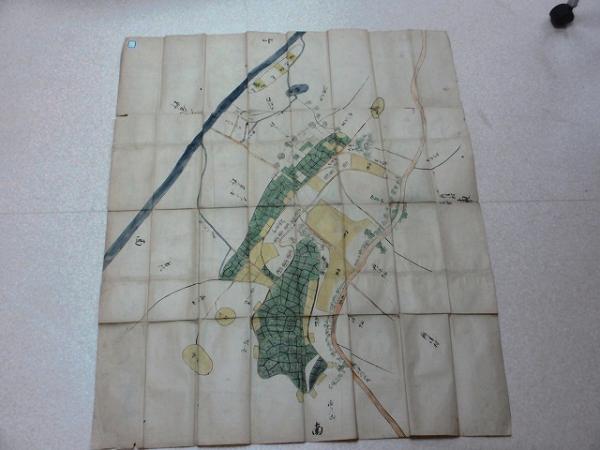

| 北辺田村・奥津村野論裁許絵図 (きたべたむら・おきつむらやろんさいきょえず) |

||

| 【町指定文化財(有形文化財・古文書) | ||

| 【所在地】 | 栄町安食台1-2(興津区有文書) | |

| 【指定年月日】 | 令和元年5月1日 | |

絵図裏書に、「下総国埴生郡北辺田村与奥津村野論之事於評定穿鑿之上申付覚」とあり、万治4年(1661年)2月25日付けで江戸幕府評定所から発給された野論に関する裁許の正本で重要な資料。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財班です。

ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1

電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500

メールでのお問い合わせはこちら- 2024年5月5日

- このページを印刷